Перфокарты: революция в хранении данных, которая изменила мир

Перфокарты - предшественники современных носителей информации

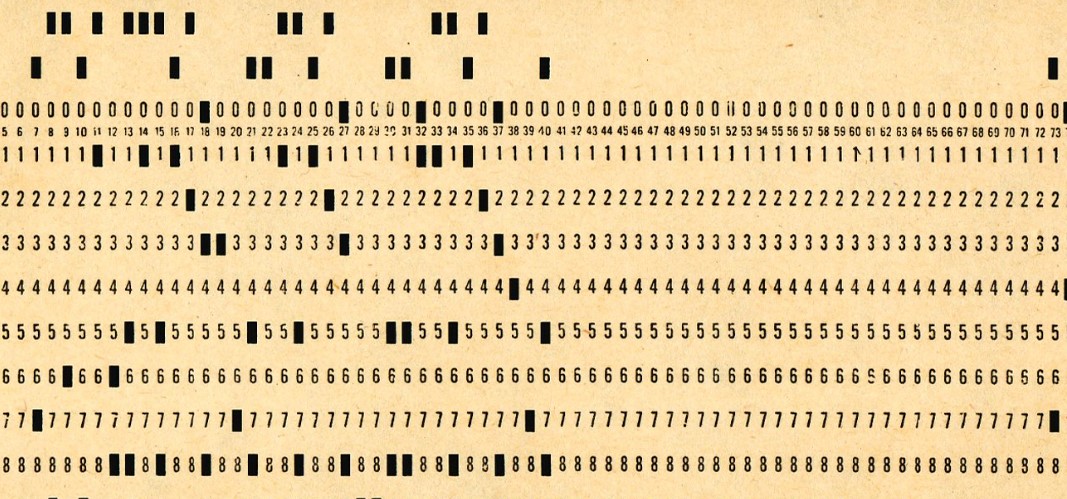

Задолго до появления жёстких дисков, SSD-накопителей и облачных хранилищ, человечество использовало удивительно простой, но эффективный способ хранения данных - перфокарты. Эти скромные картонные прямоугольники с отверстиями стали фундаментом цифровой революции и остаются важной вехой в истории вычислительной техники.

История возникновения: от ткацких станков до компьютеров

Идея перфорированных носителей возникла задолго до появления компьютеров:

1725 год

Басма Бюшон создаёт перфоленту для управления ткацким станком

1804 год

Жозеф Мари Жаккард совершенствует технологию, создавая программируемый ткацкий станок

1890 год

Герман Холлерит использует перфокарты для обработки данных переписи населения США

1928 год

Стандартизация перфокарт IBM - 80 колонок, 12 строк

Как работают перфокарты: принцип двоичного кода

Основной принцип перфокарт удивительно прост и гениален:

- Отверстие = 1, отсутствие отверстия = 0

- Позиция отверстия определяет значение

- Колонки и строки образуют матрицу данных

- Механическое считывание иглами или щупами

Стандарты и форматы перфокарт

| Стандарт | Размер | Ёмкость | Применение |

|---|---|---|---|

| IBM 80 колонок | 187 × 83 мм | 960 бит (120 байт) | Мейнфреймы IBM |

| IBM 51 колонка | 187 × 83 мм | 612 бит (76.5 байт) | Ранние системы |

| Remington Rand | 190 × 85 мм | 960 бит (120 байт) | UNIVAC системы |

| Двоичные карты | Различные | До 2048 бит | Специализированные системы |

Процесс работы с перфокартами

Работа с перфокартами требовала тщательной организации:

1. Подготовка данных

Программисты писали код на специальных бланках

2. Перфорация

Операторы набивали карты на перфораторах

3. Проверка

Верификация и коррекция ошибок

4. Обработка

Загрузка в считывающее устройство

5. Хранение

Систематизация в картотеках

Легендарные компьютеры, использовавшие перфокарты

IBM System/360 (1964)

Один из самых успешных мейнфреймов в истории, использовавший 80-колоночные перфокарты

UNIVAC I (1951)

Первый коммерческий компьютер в США, использовавший перфокарты Remington Rand

ЭВМ серии "Минск" (СССР)

Советские компьютеры, использовавшие перфокарты для обработки данных

Преимущества и недостатки технологии

Преимущества

- Простота и надёжность

- Долговечность хранения

- Человекочитаемый формат

- Лёгкость редактирования

- Низкая стоимость носителя

Недостатки

- Низкая плотность данных

- Медленная скорость обработки

- Уязвимость к повреждениям

- Большие габариты архивов

- Высокие трудозатраты

Интересные факты о перфокартах

💾 Объём данных

Для хранения 1 МБ данных требовалось около 9000 перфокарт

⏱️ Скорость обработки

Лучшие считыватели обрабатывали 2000 карт в минуту

🏛️ Архивы

Некоторые организации до сих пор хранят архивы на перфокартах

🎨 Искусство

Художники создавали произведения искусства из перфокарт

Наследие перфокарт в современных технологиях

Несмотря на устаревание, перфокарты оставили важное наследие:

- Кодировка ASCII - разработана с учётом ограничений перфокарт

- 80-символьная строка - стандарт терминалов унаследован от перфокарт

- Пакетная обработка - принципы сохранились в современных системах

- Резервное копирование - концепция архивного хранения данных

Современное использование и коллекционная ценность

Сегодня перфокарты находят применение в неожиданных областях:

- Образовательные проекты - изучение истории computing

- Ретро-компьютинг - энтузиасты восстанавливают старые системы

- Дизайн и искусство - создание арт-объектов и инсталляций

- Коллекционирование - исторические артефакты компьютерной эры

Перфокарты стали мостом между механической и цифровой эпохами. Они не только позволили обрабатывать огромные объёмы данных в до-компьютерную эру, но и заложили фундаментальные принципы организации информации, которые до сих пор влияют на современные технологии.

Изучение истории перфокарт - это не просто ностальгия по прошлому, а возможность понять, как скромные технологические решения могут изменить ход истории и проложить путь для будущих инноваций.

Помню, как в университете нам показывали перфокарты на истории информатики. Сложно представить, что на таких носителях писали серьёзные программы!

Отличная статья! Хотелось бы добавить, что в СССР тоже было несколько интересных разработок с перфокартами, например, системы "Аскот" и "Раздан".

У меня в коллекции есть перфокарты из разных стран. Особенно ценю советские образцы - они отличаются особой прочностью картона.

Интересно, что принцип перфорации до сих пор используется в некоторых промышленных системах. Простота и надёжность проверены временем!